Une histoire qui s’écrit depuis 1500 ans

LA PLUS ANCIENNE ÉGLISE DE PARIS

Fondée en 543 par Childebert, fils de Clovis,

cette église offre un exemple architectural d’exception. Des souverains mérovingiens à l’an mille, des élans gothiques aux ferveurs classiques, des enthousiasmes décoratifs du XIXe siècle à la sobriété du nouveau millénaire, l’histoire de la France se lit dans ses pierres, et tout autant l’aventure humaine, la foi, la quête du beau. Au carrefour de la spiritualité, des arts, de l’histoire, Saint-Germain-des-Prés rayonne bien au-delà des limites de son quartier. Pour le monde entier, le cœur de Paris bat à Saint-Germain-des-Prés.

Le roi Childebert 1er (mort en 558), fondateur de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Musée du Louvre.

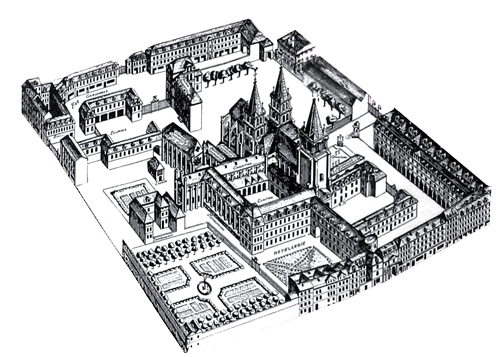

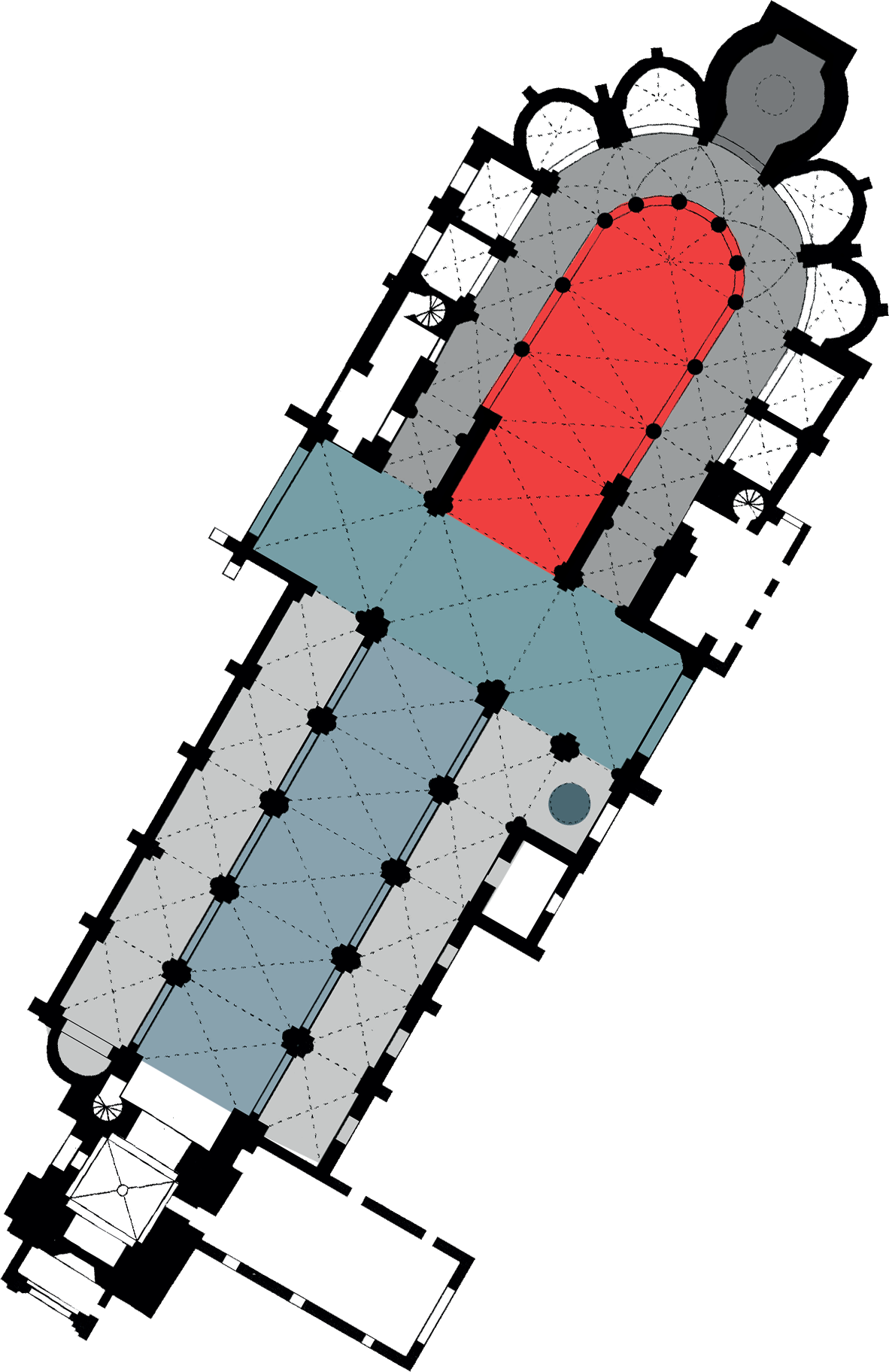

Fondée au VIème siècle par le roi Childebert, fils de Clovis et l’évêque Germain, la première basilique fut construite pour abriter les reliques de Saint-Vincent-Sainte-Croix ramenées de l’Espagne. L’abbaye prospère jusqu’aux incursions normandes qui entraînent la destruction des bâtiments monastiques. L’église est reconstruite sous l’impulsion de l’abbé Morard dans ce temps mythique de l’an Mille, qui devient une vaste basilique romane dont sont conservés la tour porche et le vaisseau de la nef.

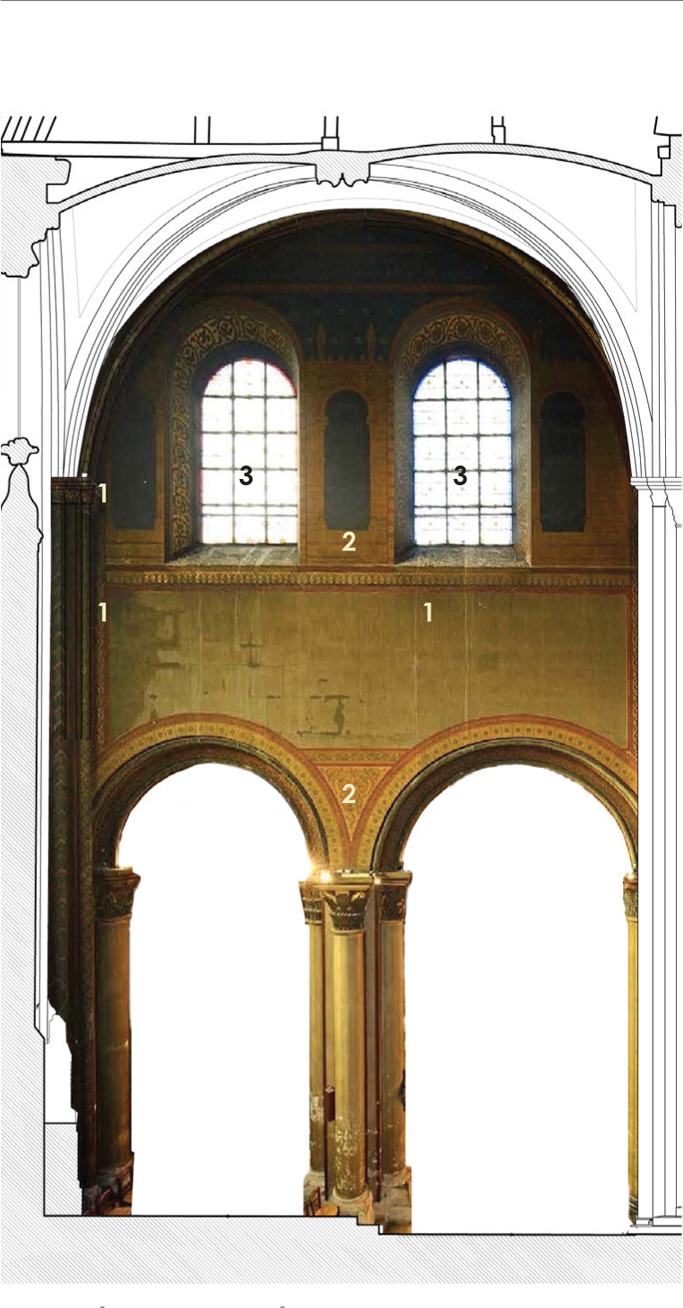

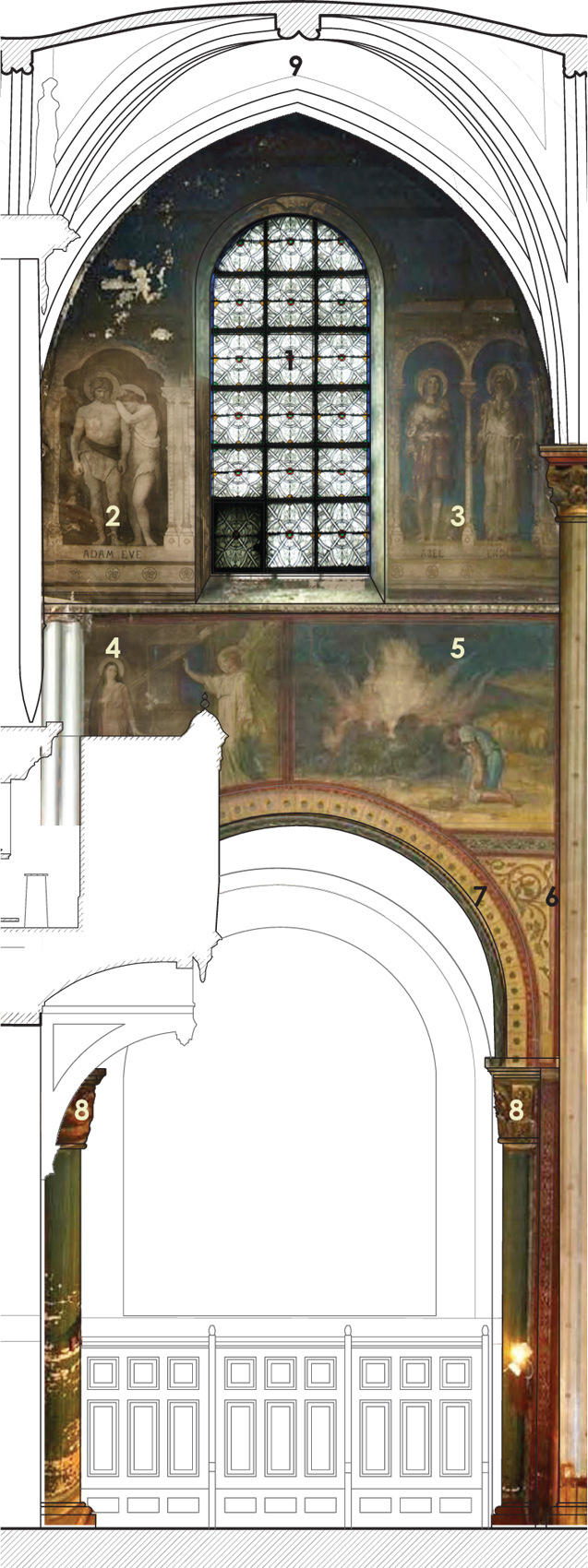

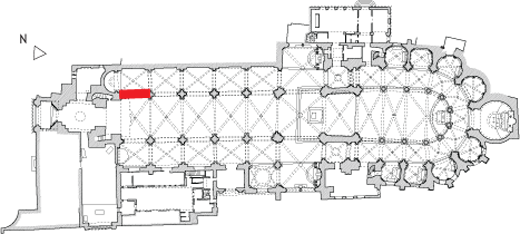

En 1150, elle est dotée d’un nouveau chevet et d’un nouveau sanctuaire, manifeste du premier art gothique avec une élévation à trois niveaux (grandes arcades, fausses loggia et fenêtres hautes), des arcs-boutants novateurs, un déambulatoire à chapelles rayonnantes avec couvrement de croisées d’ogives. La chapelle de la Vierge édifiée au cours du XIIIe siècle par l’architecte Pierre de Montreuil, demeure l’un des mythes perdus de l’architecture rayonnante.

Portail de la chapelle de la Vierge de Saint-Germain-des-Prés, Musée de Cluny.

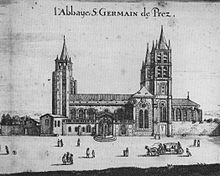

Eglise Saint-Germain-des-Prés au XVIIè siècle.

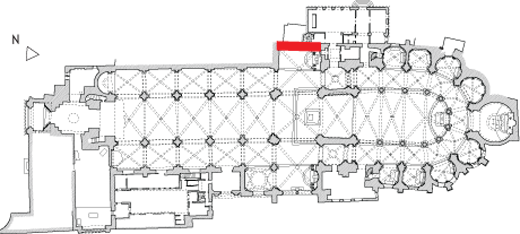

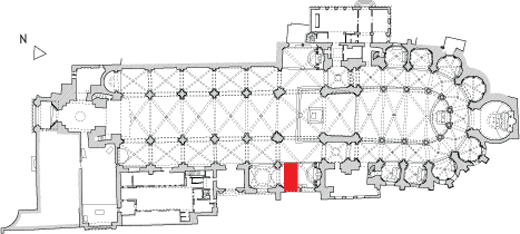

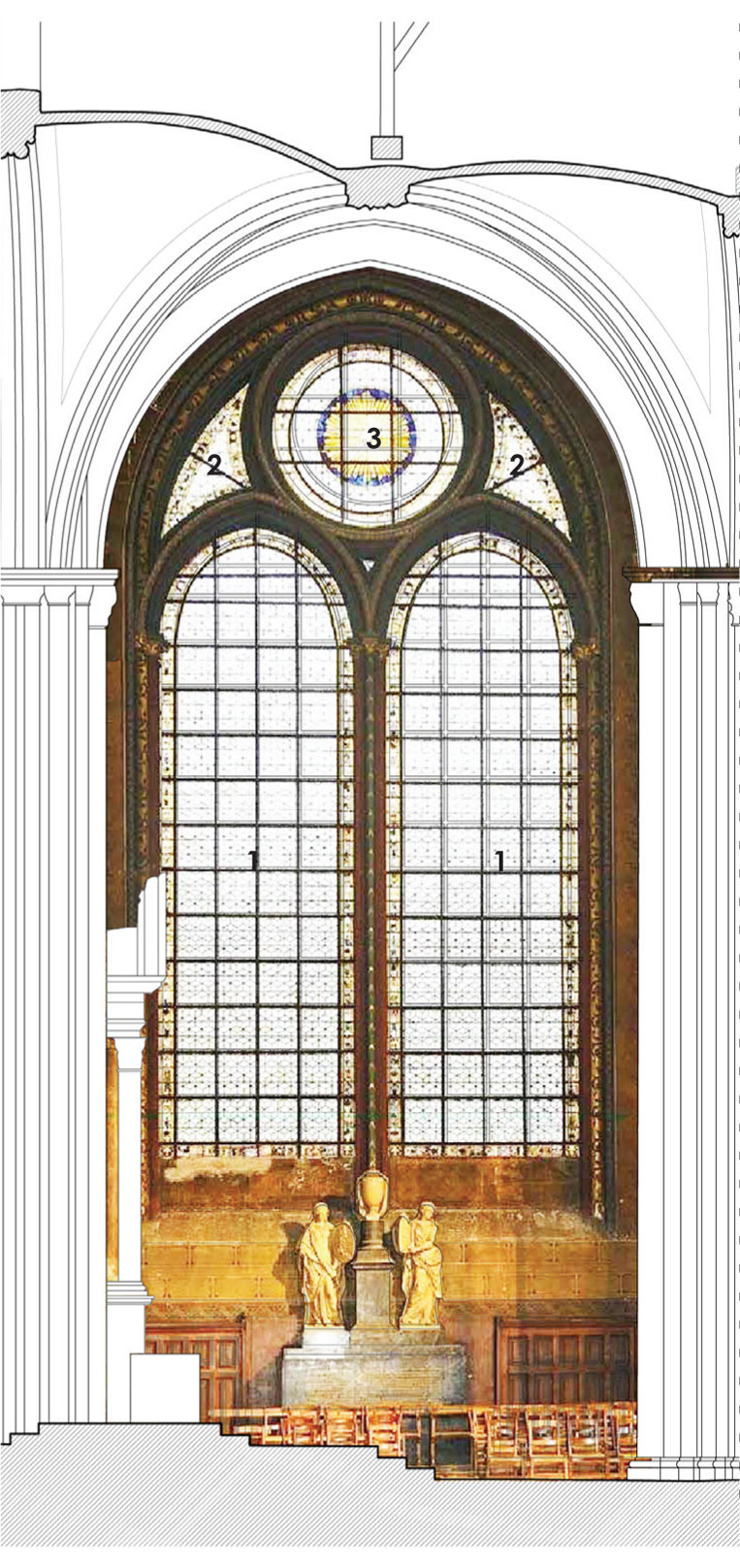

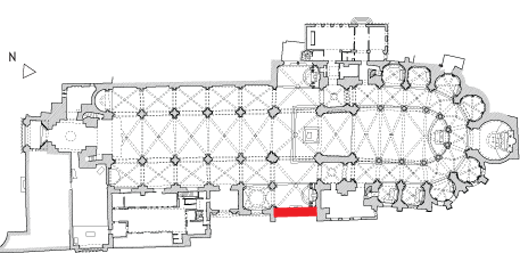

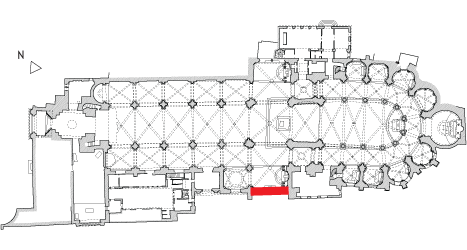

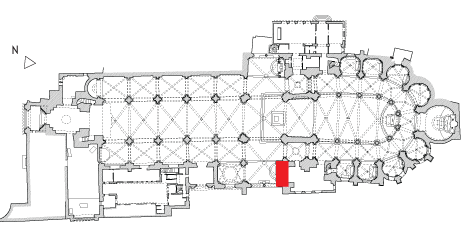

Au cours du XVIIème siècle, la congrégation de Saint-Maur, refonde l’abbaye en lançant une importante campagne de travaux. Dans une démarche d’unification, le voûtement de l’ancien vaisseau roman est ainsi prolongé dans la nef. Une nouvelle chapelle est édifiée, la chapelle Saint-Maur, qui accompagne la recomposition du transept et l’agrandissement des baies dans la recherche de lumière. Cette chapelle correspond également à un développement vers le sud et donc vers la ville, accompagné par la recomposition du portail Sainte-Marguerite.

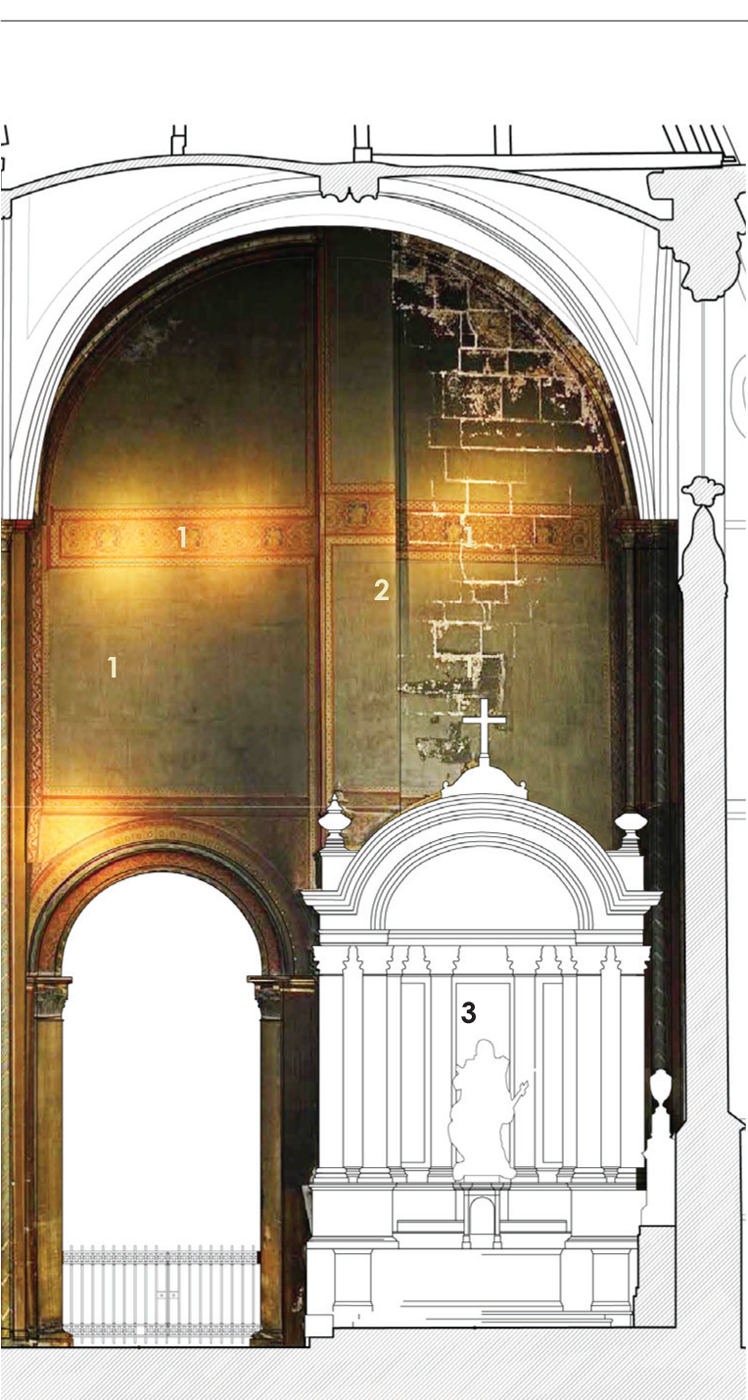

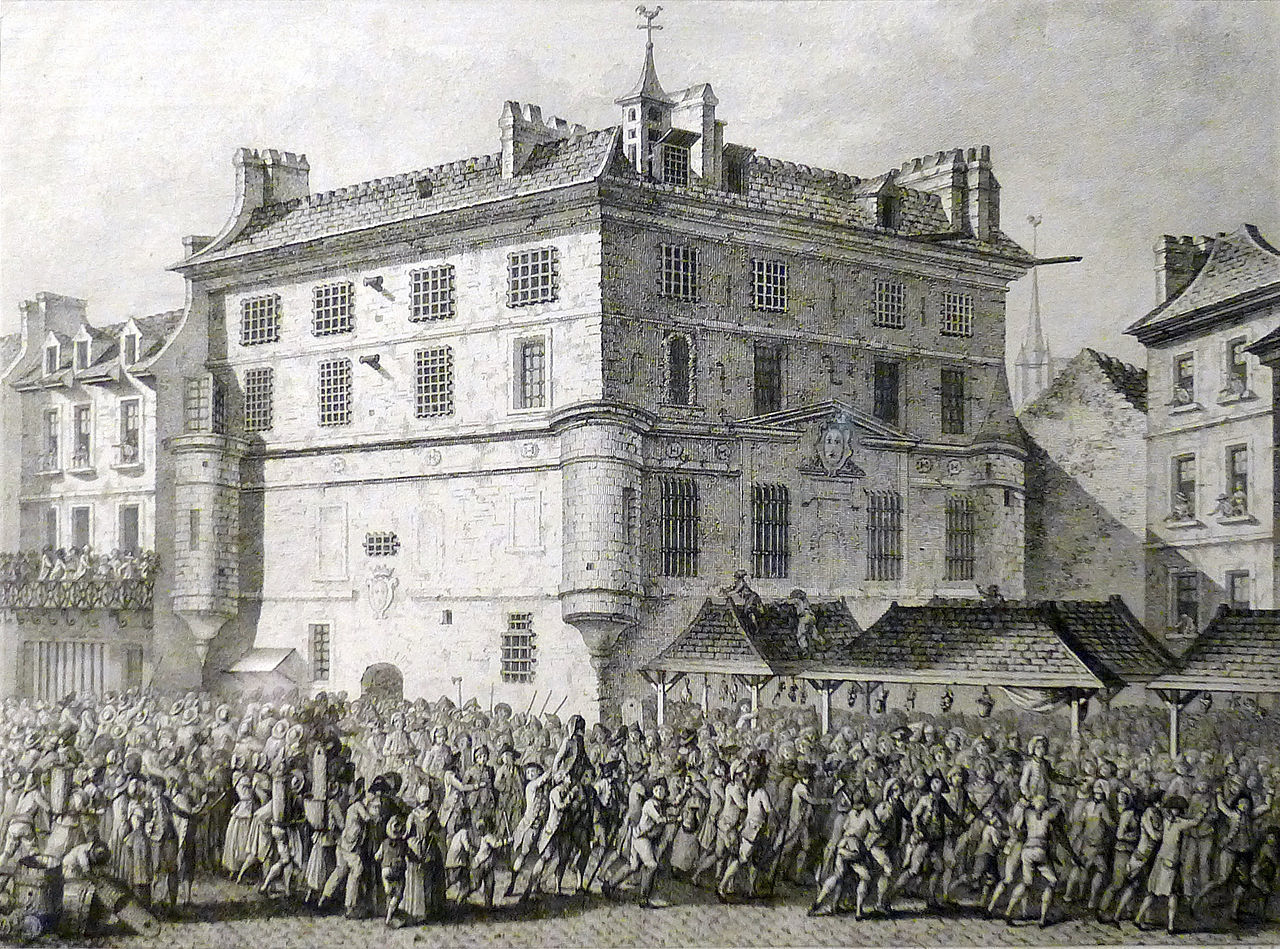

Durant la révolution, l’église est épargnée par les destructions et est affectée comme raffinerie de salpêtre. Après le Concordat et la reprise du culte, très endommagée, elle est restaurée entre 1820 et 1830 par Hippolyte Godde, architecte inspecteur des églises parisiennes. Cette campagne d’intervention sur les structures est suivie de la construction de la chapelle axiale de la Vierge et de la composition d’un décor de toiles marouflées en grisaille par François-Joseph Heim.

Portail de la chapelle de la Vierge de Saint-Germain-des-Prés, Musée de Cluny.

“Le peuple délivrant les gardes françaises à l’abbaye St-Germain, le 30 juin 1789” par Pierre-Gabriel Berthault, Paris, musée Carnavalet.

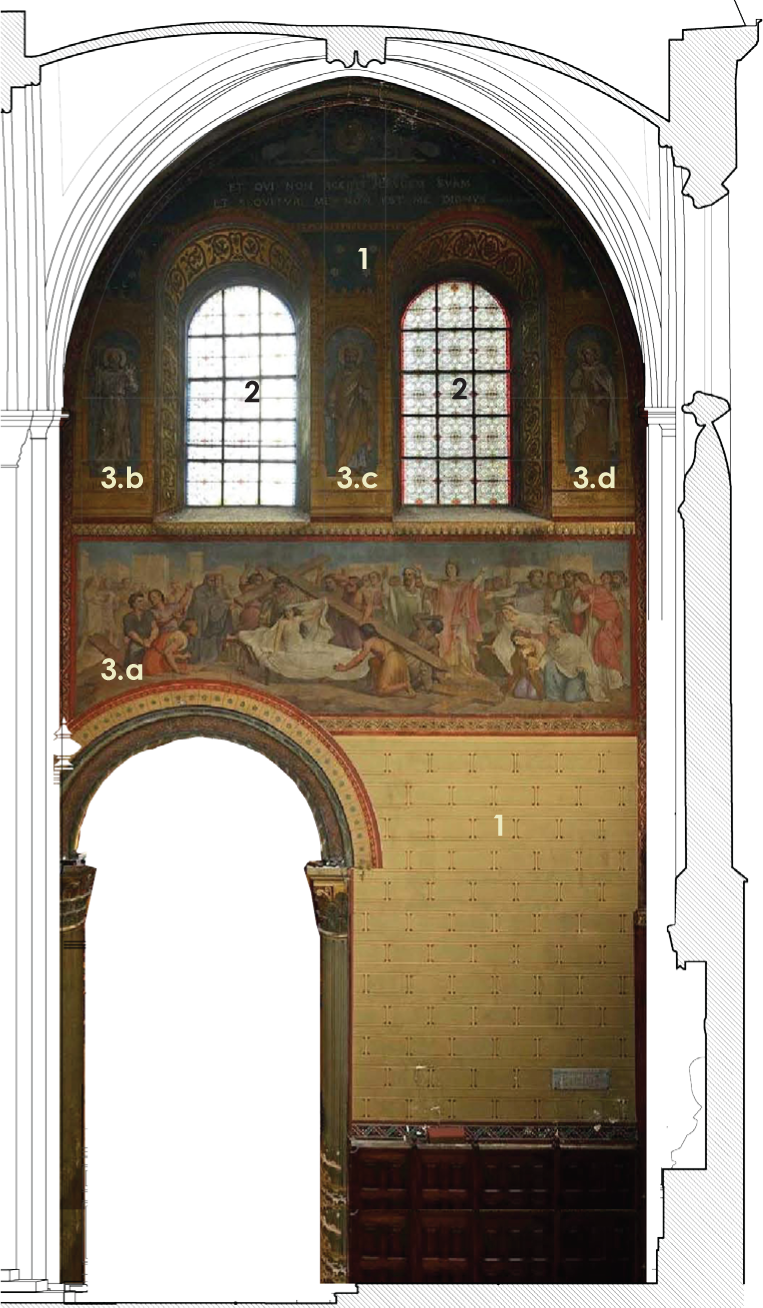

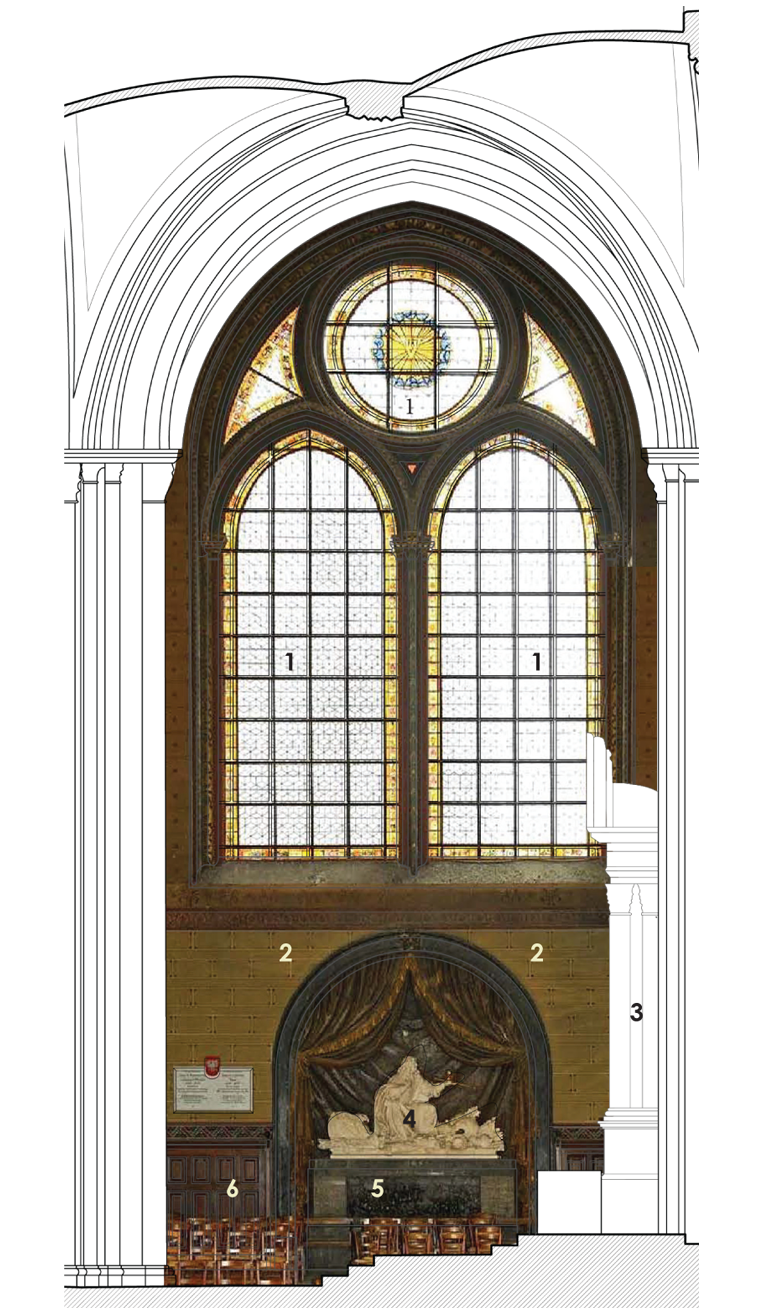

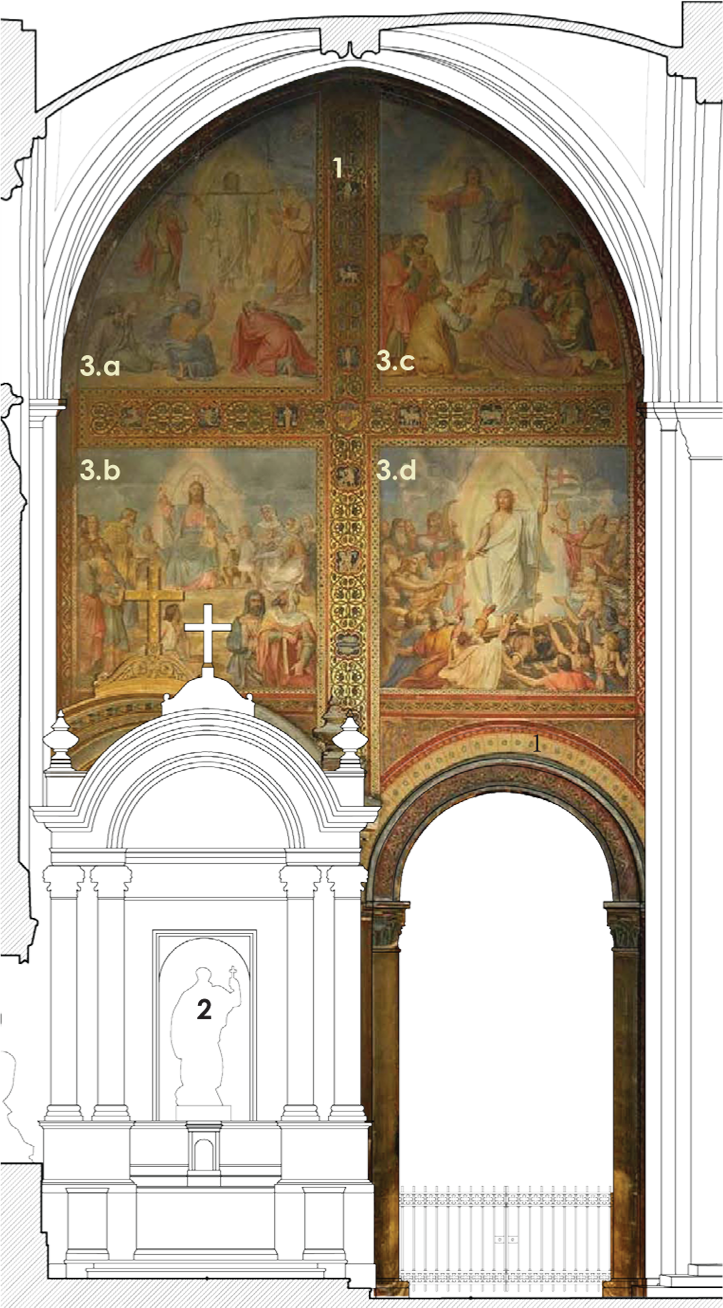

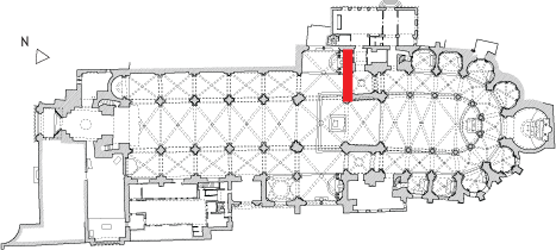

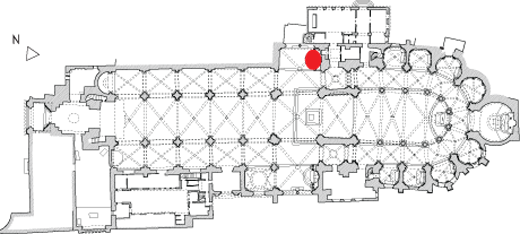

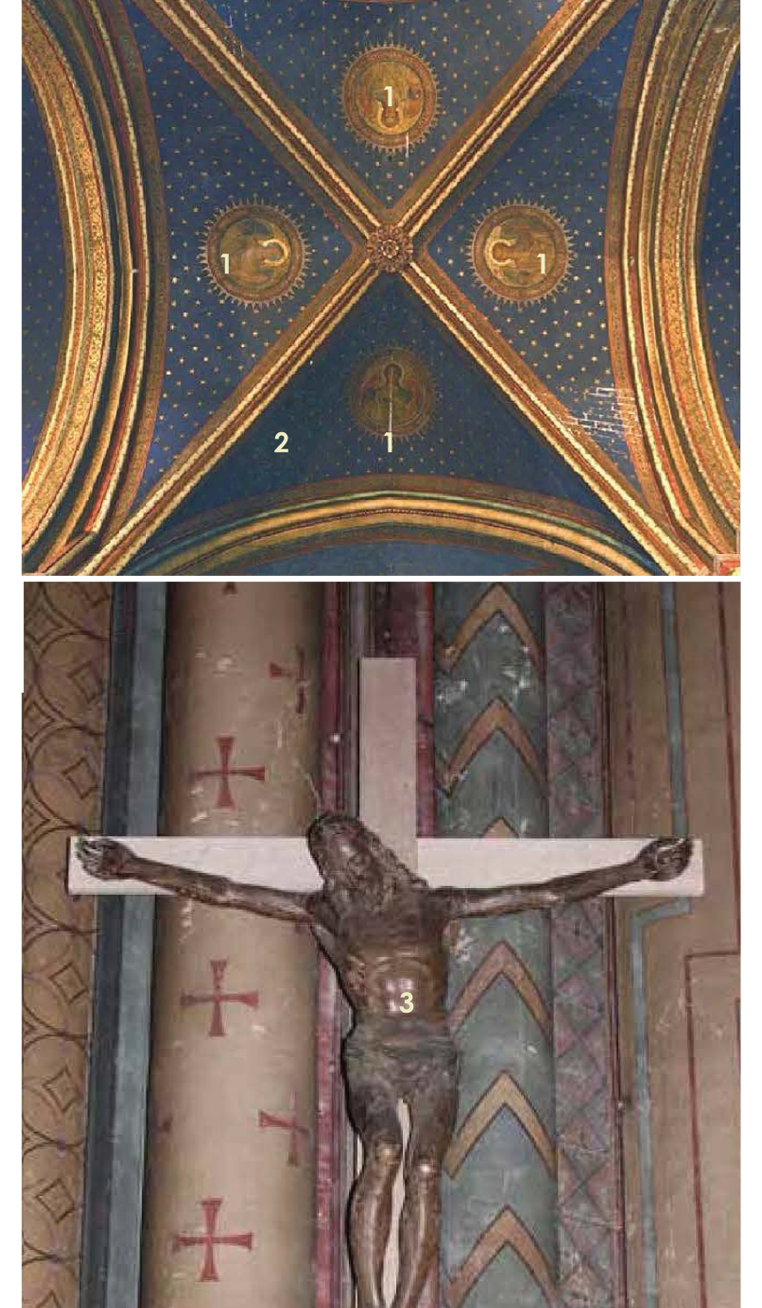

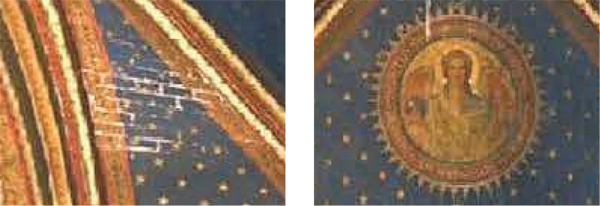

Entre 1842 et 1870, elle est à nouveau restaurée lors d’une campagne majeure engagée sous la direction de l’architecte Victor Baltard, qui succède à Godde. Un programme iconographique sur le thème de l’Ancien et du Nouveau Testament, se déployant sur l’ensemble des parois de l’église, est confié à un seul artiste, le peintre Hippolyte Flandrin (choeur et nef ) qui participe au renouveau de la peinture monumentale sacrée, mémoire de la peinture murale romane ou italienne, dans une perpétuelle réinvention des arts décoratifs chrétiens. Ces références conditionnent également la recherche et l’application des techniques de peinture à la cire. Hippolyte Flandrin est assisté du peintre décorateur Alexandre Denuelle pour le riche décor ornemental.

Après la mort d’Hippolyte, son frère Paul lui succède pour achever les peintures de la nef et Sébastien Cornu réalise le décor peint du transept sur toiles marouflées.

L’église de Saint-Germain-des-Prés est classée au titre des monuments historiques en 1862.

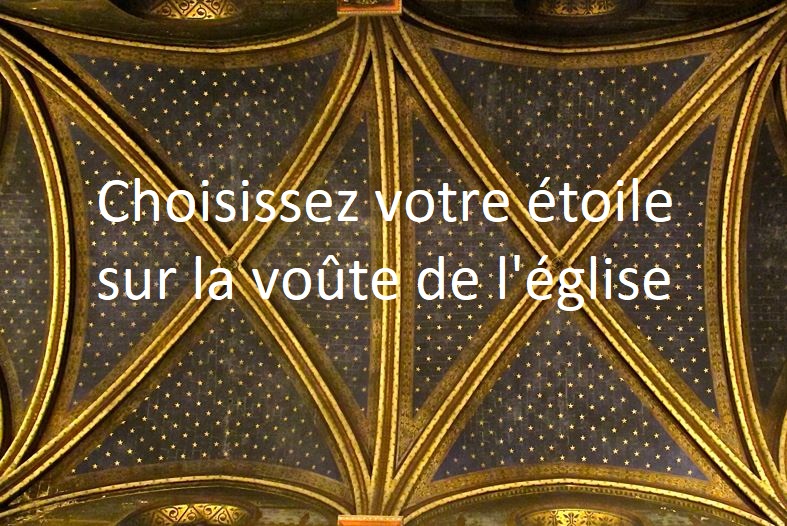

Un ensemble décoratif unique

EN 1842 LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE EST CONFIÉE A L’ARCHITECTE VICTOR BALTARD

Phénomène rare dans l’histoire de l’art,

la décoration de l’église fut confiée à un seul artiste, d’où sa cohérence. Hippolyte Flandrin, l’élève préféré d’Ingres, conçut les ciels des voûtes, les arabesques des piliers, et un cycle de fresques aujourd’hui classé. La patine du temps a fait perdre son éclat à ce décor prestigieux.

La restauration de l’église un projet ambitieux…

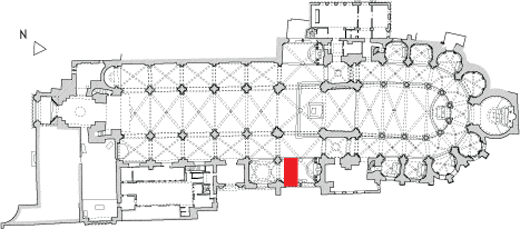

6 PHASES DE TRAVAUX POUR REDONNER A SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

TOUTE L’INTENSITÉ DE SON RAYONNEMENT

![]() 2016

2016

Restauration du chœur et du lanternon

![]() 2017

2017

Restauration du transept

![]() 2017-2018

2017-2018

Restauration de la nef

![]() 2018-2019

2018-2019

Restauration des bas-côtés,

du lanternon de la chapelle Saint-Maur

et des fonds baptismaux

![]() 2019-2020

2019-2020

Restauration du déambulatoire

![]() 2020

2020

Restauration de la chapelle axiale

Le fonds de dotation

POUR LE RAYONNEMENT DE L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

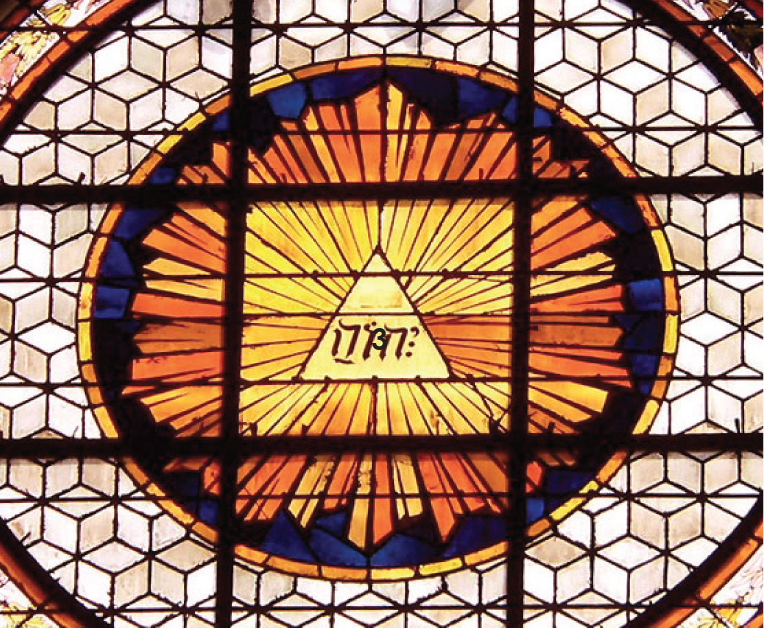

Le Fonds de dotation pour le rayonnement de l’église Saint-Germain-des-Prés, créé à l’initiative de la paroisse, a pour objet statutaire le financement du programme pluriannuel de la restauration de la totalité des décors intérieurs, des vitraux et des fresques de l’église.